風采堂加固修繕工程方案

Project

to Restore the Yee

Fung Toy Hall

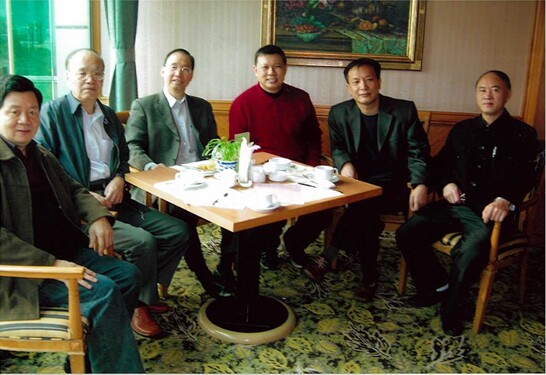

修葺開平市風采堂前期工程啟動開平市風采堂(全稱為名賢余忠襄公祠)雄偉壯觀,古樸典雅,中西合璧,譽滿嶺南,它始建於一九零六年, 歷時八年始建成,距今歷近一個世紀,特别是經日本侵華和文革摧殘,飽經風雨,陳年失修,殘舊不堪。 世界余氏宗親創會副會長、美國余風采總堂元老余文勁聯同美國余風采總堂正副總長及美、加余族宗長附議, 於二零零四年十一月,向世界余氏第二屆懇親大會提出與開平市政府合作,共同修葺荻海名賢余忠襄公祠提案,獲大會一致通過。 二零零五年五月廿二日,美國鳳凰城僑領余文勁先生熱情接待開平市訪美代表團一行,與團長、開平市委書記趙瑞彰洽談修祠問題, 氣氛融洽。 此後,世界余氏宗親總會和香港余氏宗親會以及開平市政府先後分别成立了修祠小組,開平市府修祠領導小組辦公室設在風采中學。 香港余氏宗長對修祠問題極為重視,修祠小組多次回鄉考察調研,受到開平市政府市長吳平超等領導親切接見。 香港修祠小組與開平市府修祠辦公室密切聯繫,在他們的關懷和支持下, 修葺風采堂前期工程 於二零零六年三月三日正式啟動,由開平市騰達設計院工程勘察隊進場鑽探地質情况, 廣東省工程勘察院徐標工程師現場指導,任務於三月七日完成;三月十四日, 廣州市稳固房屋鑑定公司工程隊進場鑑定建築結構狀况。圖為前期工程施工現場實況。    余炯 攝影報道 余健倫率領香港修祠小組到荻海名賢忠襄公祠作維修考察二零零六年三月廿五日至廿六日,香港荻海忠襄公名賢祠修葺小組在余健倫組長、余渠、 余柏齡副組長的帶領下一行九人到荻海名賢忠襄公祠作維修的實地考察。 是日中午一時,余健倫、余渠、余柏齡、余潤樑、余紹凱、余伯威、余錫年、余認奎、余級石等香港余氏宗長在三埠港上船, 適當休息後,旋即集中到風采中學考察風采堂,陪同考察的內地人員有開平市修葺余氏風采堂領導小組辦公室主任張健文, 風采中學副校長張欽華,以及余文海、余炯、余錦照、余澤欣等宗親。香港荻海忠襄公名賢祠修葺小組成員與開平市修祠小組辦公室成員一起, 首先實地察看了風采堂的損壞情況及維修前期準備工作的地質鑽探現場。 高級工程師程余澤欣向考察組成員就地質結構情況作了分析匯報。 隨後香港荻海忠襄公名賢祠修葺小組全體成員與內地修祠小組辦公室成員一起在風采中學校友樓三樓召開了座談會。 聽取了張健文主任就修葺工程的前期工作及進展情況的匯報。張主任說: 關於風采祠堂的產權問題,查閱了共和國成立後有關歷史檔案,未發現有政府接管祠堂的記錄。 全市的祠堂屬那個氏族的就是該氏族的人所共有。接著,余健倫組長提出了修葺工作的指導性意見。 大家還就修葺工作存在的一些問題進行充分討論,贏得共識,並共同商討下一步修葺工作計劃。 晚上六時卅分,開平市人民政府在潭江半島酒店設宴招待了香港荻海忠襄公名賢祠修葺小組全體成員,宴會上, 開平市市長吳平超,市委常委、宣傳部長、開平修葺余氏風采堂領導小組組長黃繼燁接見了修葺小組全體成員, 並一起觀看了“開平市人民政府歡迎香港明星足球隊支持「開平碉樓與村落」申報世界文化遺產義賽的文藝晚會”。 余文海開平市成立修葺余氏風采堂領導小組近年來,由於風雨的侵蝕,出現了地基下陷、天面漏雨、牆體斷裂、拱梁頂斷裂等問題,亟待修葺。 開平市委、市政府對此也非常的重視,把修葺風采堂工程擺上政府工作議程,並成立了修葺余氏風采堂領導小組。 余氏宗親修葺小組人員對修葺風采堂提出了修舊如舊的原則, 討論風采中學師生飯堂搬遷的具體問題和解决辦法,並實地考察了風采堂内部損毀情况。  左起張榮光、闞洪鋒、余錦照、余文海、張健文、李均初、張欽華、余炯(余炯攝)  修葺名賢祠工作會議紀要二零零六年十月五日,在開平潭江半島酒店召開修葺荻海名賢余忠襄公祠工作會議,出席會議人員有: 一、

香港荻海名賢余忠襄公祠修葺小組:組長余健倫、副組長余渠、余柏齡、成員有余紹凱、余柏威、余松德、余級石、余海虎、余認奎; 一、 香港荻海名賢余忠襄公祠修葺小組和開平市人民政府授權開平市修葺余氏風采堂領導小組辦公室負責主持修復工程的全面工作。 二、 按廣東省文化廳二零零六年八月九日審批的「名賢余忠襄公祠—風采堂加固修繕工程方案」組織施工,該項工程計劃於二零零九年六月卅日前實施完成。 三、 該項復工程由香港荻海名賢余忠襄公祠修葺小組、開平市修葺余氏風采堂領導小組、廣東省文物局的共同組織和監督下,邀請有資質和信譽好的建築公司進行投標, 採用大包承建方式進行施工。聘請有資質和信譽好的委托代理公司辦理招標事宜。 四、 該項復工程邀請有資質和信譽好的監理公司進行監建:聘請省級文物專家為技術顧問。 五、

香港荻海名賢余忠襄公祠修葺小組負責向世界余氏宗親發動捐款和募捐維修經費總額人民幣肆百萬元,

開平市人民政府負責餘下的修復工程費用和廚房搬遷與其他配套工程費用。 以上所達成共識敬請香港荻海名賢余忠襄公祠修葺小組和開平市人民政府領導復核、審批。並將本紀要作為修葺工程的指導性文件。

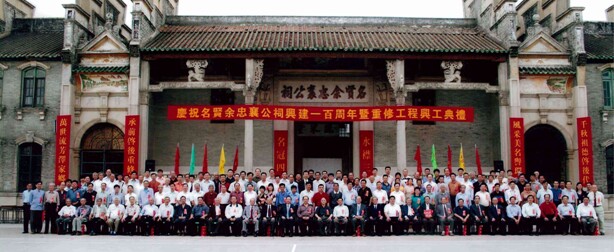

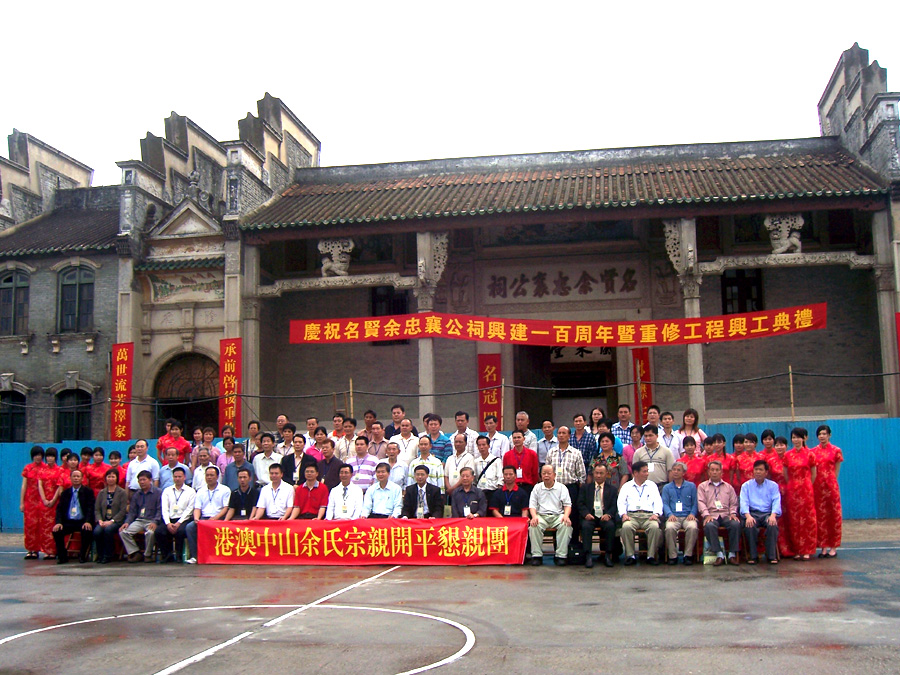

開平市修葺余氏風采堂領導小組辦公室 修葺荻海名賢余忠襄公祠籌款倡議書 荻海名賢余忠襄公祠建于清光緒三十二年(一九零六年),余氏族人倡議在荻海建立名賢余忠襄公祠, 乃系弘揚祖德、尊祖、敬宗、睦族之壯舉。此議一出,全省宗親雀躍,台山、廣州諸屬暨潮肇陽羅雄韶等郡縣同宗踴躍募捐, 資金雲集荻海。宗彥之璧、和芳、悅中三君董其事,彬南君總理之。 耗資白銀三十四萬餘圓,歷時十載。一九一五年全面竣工,祖祠立荻海茭荻嘴,俯視三江。 宗祠經百年風雨,歷百年載蒼桑,尤其在日本侵華時期,慘遭日寇摧殘,加上文革期間之人為毁壞,現經檢定為危樓,隨時有坍塌之虞。 二零零四年第二屆世界余氏懇親大會在香港召開,大會一致通過了修祠提案。 現時,修祠前期準備工作已經完成,修祠設計方案已通過廣東省文化廳審批。 二零零六年八月十三日,第三屆世界余氏懇親大會在美國召開,大會議决,援以建祠時籌款先例, 動員余氏宗親積極參與修祠,彰顯余族之藩衍昌盛,敬祖孝思。 修葺荻海名賢余忠襄公祠,是世界余氏宗親與開平市人民政府為保存余氏宗祠,護理國家文物,共同合作的大工程。 修葺荻海名賢余忠襄公祠香港小組與開平市人民政府已達成協議,由香港小組負責向世界余氏宗親籌募修葺經費人民幣肆佰萬元, 內地及海外所籌得款項,列為香港小組總籌集的一部分。該款項由香港小組統一移交使用。 熱烈期待余氏宗親及歡迎社會各界熱心人士慷慨解囊,踴躍捐輸。 所有捐款人芳名及捐款金額,永載捐款紀念册,捐款額較大者、有特殊貢獻者另行表彰。 世界余氏宗親總會修葺荻海名賢余忠襄公祠小組修葺荻海名賢余忠襄公祠香港小組 開平市修葺余氏風采堂 領導小組辦公室 二零零六年十一月九日 百年風采堂話風采 前言 三月廿九日,余氏宗親在開平城區三埠風采堂前舉辦余忠襄公祠興建一百週年暨重修工程興工典禮。 開平市領導黃繼燁和香港餘風采五堂會、香港余氏宗親會成員,省文物局、江門市及開平市有關部門負責人, 省內十八個余氏宗親聚居地代表,風采中學師生等七百多人出席了盛會。 備受關注的開平風采堂,將以全新的面貌示人,煥發新的風采。 百年風采堂獨具一格 風采堂又名“余氏名賢忠襄公祠”,是開平市最著名的古祠堂,風采中學廣州校友會會長余孟符說過: 據有關專家考證,嶺南最為著名的祠堂有兩家,一是廣州陳家祠,再是開平荻海忠襄祠。 據悉,嶺南的祠堂其實為數不少,但具有文物價值的祠堂,廖廖可數,風采堂作為獨具一格的僑鄉建築, 具有極大的歷史文物價值,被稱為嶺南兩大著名祠堂之一,也不為過。 風采堂位於三埠街道辦事處,始建於一九零六年,歷時八年方建成,擁有三進六院十五廳堂, 總面積5364平方米。 風采堂大殿為風火式山牆硬山頂,內部為羅馬式壁拱及仿木構斗拱結構, 廳院之間連以青雲直巷,巷頭築以石壁拱門,東西兩齋採用西洋建築風格,於簷際間起飛閣,跨巷而建。 整座建築佈局結構嚴謹,均衡對稱,瑰麗雄偉,形成了一個既獨立又相連的建築群體。 此外,風采堂地理位置優越,前有茭潭二江為襟帶,後有風采樓相襯托。 風采堂保留了中國古代建築風格,又博取西洋建築特點,是中西文化交流的產物,在僑鄉建築中獨具一格。 如,風采堂祠內,各處裝飾大量運用石雕、木雕、陶塑、泥塑和鐵鑄等精湛的中國傳統工藝;後座的風采樓, 高三層,樓頂為歐洲古城堡式,裝飾卻為中國傳統手法。二零零二年,開平風采堂被省政府定為省一級文物保護單位。 “風采堂”名字的來源 “風采堂”之名,源於廣東曲江一座為紀念宋仁宗時功績顯赫的名臣余靖的“風采樓”。 據《宋史》記載:“仕宋仁宗為左正言,以直諫顯,與歐陽修、王素、蔡襄稱為四諫。 三使契丹,兩使西夏,平南蠻,定交址……著有武溪樂及海潮圖,說明潮汐從月之理,為我學者研究天文地理道德文章早之先河……” 余靖(忠襄公),文武全才,精通經史,長於詩文,官拜工部尚書,為官耿直清廉,安邦定國,功垂後世。 北宋大文學家歐陽修撰碑稱讚餘公“為人質直剛勁,而言語恂恂,不見喜怒,自少博學強記”。 在開平市風采樓的三樓,有一副楹聯,述說了余襄公的功績。上聯是: 風采冠北宋一朝,立德立功,勳業巍巍,廟食應留茭荻嘴;下聯是: 聲威震南詔六屬,有為有守,大名鼎鼎,謳歌奚祗曲江頭。曾在上海、香港任教的現任修葺荻海名賢祠香港小組成員、 香港余氏宗親會秘書餘認奎在解讀楹聯時說,忠襄公余靖為官,一生兩次被貶,兩次復起,三次出使契丹,平西平南,全功而歸, 他在政治、外交、軍事、文學、科學多方面都有所建樹,宋仁宗曾為其御筆親題: “風采第一,廣南定亂,經略無雙。” 既然皇帝題詞風采第一,余靖的風采自然就“冠北宋一朝”了。余靖的功業,使他的歷代子孫引以為榮, 其後便以“風采”一詞為世代相傳的堂號,奉為余氏家族的共同標誌。如今,“風采堂”的子孫已遍佈天下。 千年襄公墨硯的故事 余靖深為後人子孫敬仰,其遺物也為人所珍視。記者在採訪中就听到了一個千年襄公墨硯的故事。 余氏後代余冠伯在民國十六年到新會會城,路經又昌古董店時,店主告訴他,該店去年得到一塊上面刻著“武溪余靖識”等字的古硯, 但很快就被台山人李逸娛用四元買去了。余冠伯聽說李逸娛如獲至寶地捧著古硯而去,心裡非常惋惜失落,此後,那塊古硯竟時時出現在他的夢境中, 他每逢想起自己祖先的遺物落入外姓人的手中,心中就悶悶不樂,這個鬱結,竟在他心裡結了十多年。李逸娛死後, 余族人余錦樂將古硯買回台山,余冠伯聞之大喜,在一九三六年四月的一天,用五十元將古硯買了回來收藏。 如願以償的余冠伯欣賞古硯時發現,古硯底面刻著: “不損其天,其質乃全。或曰琢之,吾謂不然。宏其用,保榮名於萬年。 慶曆三年(公元一零四三年)武溪余靖識。”等字樣。 余冠伯將自己得到古硯的喜悅之情寫成了文章,在文中,他說:襄公初得此蟾硯已稱為古硯,襄公至今天,又已千年,則硯當二千歲了。 風采堂將再現風采 風采堂一直是余氏族人的根之所繫。但因歷時已久,數年來經風雨侵襲,歲月消磨,日漸殘舊,牆體塌陷,結構變形,成了危樓,牽動了余氏後人的心。 二零零四年,第二屆世界余氏懇親大會在香港召開,大會提出修葺風采堂的提案,得到與會人員一致通過。 二零零六年八月,第三屆世界余氏懇親會在美國召開,大會議決,援引建祠時籌款先例,動員余氏宗親積極參與修祠, 並達成重修工程要修舊如舊,修復效果要保持歷史原貌,保證修復質量等共識。至今年三月廿八日止, 共收到海內外余氏宗親捐款二百五十五多萬港元,人民幣七十多萬元。據了解,風采堂的重修工程約需時五百多天,到時,風采堂將更加風采照人。 開平市委常委、宣傳部部長黃繼燁在余忠襄公祠興建一百週年暨重修工程興工典禮上, 肯定了風采堂百年來在教育和聯絡溝通海內外鄉親方面所起的作用, 讚揚和感謝海內外余氏宗親積極捐款重修風采堂的義舉,並稱此舉為家鄉和余氏宗親做了一件實事和好事。 (江門日報第6397期A11版/圖江門日報記者陳若嬋)余風采總堂等率先募款響應 余氏宗親踴躍捐款修宗祠為響應世界余氏宗親總會第三屆懇大會關於「修葺荻海名賢余忠襄公祠」的決議和倡議,美國余風采總堂、 大埠余紹賢堂已各捐出 10 萬元人民幣(下同),余杰文元老、余文勁元老也各捐10萬元。 總堂呼籲全美各埠風采堂及余姓宗親積極捐款。 余姓後人有責修復宗祠 美國余風采總堂元老余習文表示,在 1906 年(亦即清朝光緒三十二年),余氏族人倡議在荻海建立名賢余忠襄公祠,台山、廣州及多個地區的宗親踴躍募捐,歷時10 年,耗資白銀 34 萬多元,於 1915 年竣工。 百年來,宗祠歷經風雨滄桑,日寇摧殘,文革毀壞,現已定為危樓。 他說,先賢們集資建宗祠目的是尊祖敬宗、弘揚祖德,但現在隨時有坍塌的危險,余姓後人有責任修復宗祠,彰顯余族之藩衍昌盛。 早在 2004 年第二屆世界余氏懇親會上已通過修祠提議﹔2006 年第三屆世界余氏懇親會上,決定援用當年建祠時的籌款先例,正式動員宗親捐款。 美國余風采總堂、大埠余紹賢堂、二埠余杰文元老、鳳凰城余文勁元老已各捐出 10 萬元,余文裕夫人、余文偉夫人各捐款 5 萬 元。 籌募修葺經費四百萬元 其他地區風采堂和余姓宗親也陸續捐出善款,共襄盛舉。 按照修葺荻海名賢余忠襄公祠香港小組與開平市人民政府達成的協議,由香港小組負責向世界(包括中國大陸)余氏宗親籌募修葺經費 400 萬元,開平市人民政府負責餘下的修復工程費用。所有捐款人芳名及捐款金額,永載捐款紀念冊﹔捐款額較大者,有特殊貢獻者另行表彰。 三藩市星島電子日報 劉藝霖報道港澳、中山余氏開平懇親團60多人來風采中學參觀 2007 年 4 月 22 日,港澳、中山余氏開平懇親團 60 多人來我校參觀。

懇親團首先在風采樓祭拜祖先,隨後觀看了風采樓和風采堂。團長余華賜先生、名譽團長余焯源先生各捐

10.8 萬元用於修葺風采堂,懇親團並向風采中學致送紀念品。

荻海名賢祠 重修工程招投得主已定2006年10 月15 日至16 日,修葺荻海名賢余忠襄公祠香港小組與開平市修葺余氏風采堂領導小組辦公室在開平潭江半島酒店召開工作會議。 會議經充分研究討論,達成五方面共識作為本次工作會議紀要,並由香港修葺小組主要負責人和開平市政府主要領導人共同簽署該會議紀要,會議紀要達成為修葺工 程的指導性文件。 會議紀要的第一項是:荻海名賢余忠襄公祠香港修葺小組和開平市人民政府授權開平市修葺余氏風采堂領導小組辦公室負責主持修葺工程的全面工作。 2006年11 月下旬至2007 年3 月上旬,開平市修葺余氏風采堂領導小組辦公室依據會議紀要的要求,逐項實施落實。依照國家有關建築法規和招標投標法規,進行了六方面的工作: 一、按照廣東省文化廳2006 年8 月9 日審批的「名賢余忠襄公祠風采堂加固修繕工程方案」,由騰達設計院詳細設計基礎加固補強、保養維修和工藝修復三部分的施工圖紙。 二、委托開平建廣工程咨詢造價服務公司代理招標投標事宜。由該公司依據設計編制圖紙修復工程的造價(標底),以及編制招標投標的有關文件。 三、聘請省文物局吳敬強、廣州大學湯國華、廣州魯班建築工程公司總工程師李國雄三位廣東省文物保護工程專家作為修葺風采堂的技術顧問,關於2006年12 月27 日和2007 年1 月21 日,两次邀請他們到風采堂現場進行技術指導和召開專題論證工作會議,重點解決一些施工難點及施工技術要求較高的問題。 四、與開平天地監理公司簽訂監理合同,委托該公司進行修葺工程的全面監建工作。 五、向政府有關管理部門申請工程立項招標報建審批和申請規劃報建審批等法定程序。 因本次修復工程得到廣東省文化廳撥款50萬元和得到開平市政府撥款的承諾,故該修復工程經有關管理部門核準,實行公開招標承建。 六、按照公開招標的程序辦理招標投標事項: 1、2007年1 月29 日至2 月5 日,通過登報,上建設招商網和張貼公告的形式發佈招標信息。2007年2 月5 日完成了投標報名工作,有廣州、佛山、江門等地七家具有文物保護工程二級資質的公司報名。 2、2007年2 月9 日,對已報名的七家公司所提交的資格預審文件進行審核,有六家公司通過了預審合格準予參加投標,並領取了招標文件和施工圖紙。 同時組織六家公司的經辦人員到風采堂察看現場和召開標前會議,要求各參與投標的公司要於開標前提交技術和商務標書並繳交投標保證金人民幣3 萬元。 3、2007年3 月13 日組織開標會議,邀請建築類和經濟類及文物保護類專家共7 人組成評標小組,在開平市監察局、市招標辦公室和市文化廣播電視新聞出版局共同派員監督下, 進行公開、公平、公正的評標工作。結果佛山市工程承包總公司中標,中標價為3759071.70元 (註:中標價是基礎加固補強、保養維修和工藝修復三項工程的總承包價),承包工期為20 個月。 此外,還有圍牆和門樓修復工程,以及對聯的制作,給排水工程、供電照明、消防和防雷等配套工程的費用概算約130 萬元。 這部分工程計劃分項招標和委托有資質的專業公司進行施工,全部工程將於2009 年上半年全面竣工。 余錦照余氏宗親視察風采堂維修進度2007.12.07 - 余氏宗親視察風采堂維修進度。   |

修葺祖祠 宗人有責 響應發動全球余氏宗親修祠籌款 在我未寫修祠主題之前,讓我先引述三個有關捐款的故事如下: 一、

話說有一間教堂,星期日信教來聽講道座無虛席,台上牧師講道完畢,順便宣佈:“本教堂日久失修,

應該重新修葺,由今日起發動開始捐款,散會後,請各位上台自由樂捐。” 牧師講完之後,教徒一個跟一個上台奉捐。不一會,滿堂教徒幾乎走清光,唯獨留下一位素有 “孤寒財主”之稱的富翁原位不動地坐著。此時,忽然從天花板掉下一粒石子, 剛好擊中富翁的頭頂,於是富翁才慢慢起來,走上講台作最後一個捐款的人。 (註:有位教友笑曰:“怎解上帝唔掉下一塊尖利大石頭擊中那個孤寒財主荷包,等他捐筆巨款呀!”) 二、

有一間新建成教堂落成,首日開發佈道那天,教徒朋友踴躍參加,滿堂濟濟熱鬧異常。散會後,有位來賓對牧師恭賀曰:

“ 貴教會必定有很多富有的教徒,才這麼快的建成這座宏偉的教堂。” 牧師答曰:“本教會的教徒並非富有,只係人人熱心,各盡所能,大力支持捐款。所以,這麼快的完成興建教堂任務。” 三、

台灣某窮鄉有一間寺廟,殘舊不堪,和尚發起重建一間新廟宇。於是日日出發四處落鄉募捐,奔波辛勞。 經過了一段時間,依然離籌款的目標相差尚遠。 有一個樂善好施的富翁表示,願意捐出全部建築費,完成重建工程,可使這班和尚不用天天馬不停蹄、辛苦落鄉募捐了。

後來,經過這班和尚從長商議之後,決定推辭富翁的捐款。究竟是什麼原因呢?有這麼大的捐款都不要,反而願意落鄉零星的募捐,確實令人百思莫解。 原來推辭富翁捐款的原因,係恐怕只由富翁個人捐款,將來建成的廟宇是屬於富翁個人的,與鄉民無關。 反之,假若由鄉民捐來的款重建新廟,人人有份,寺廟是公眾的,大眾維持香火興旺,綿長不斷。 從上面三個故事看來,各有不同的意思。 第一個故事,係指孤寒財主善事捐款,一毛不拔。 第二個故事,係教會的會員,雖不富有,但熱心公益,人人各盡能力捐輸。 第三個故事,寺廟係屬於眾人的,故應由眾人負責處理(註:該鄉如有「公嘗」,亦可資助重建)。 荻海名賢余忠襄公祠,建成後已有百年歷史,幾經滄桑,不僅殘舊,且屬危樓,幸有關心族務之士, 及時提出修祠呼聲,先後獲世余氏懇親大會支持,進而發動修祠籌款, 劍及覆及,即時行動,這顯示我余氏族人對祖先祠堂的尊崇和重視。 這座曾經譽滿嶺南的祖祠,其殘舊程度,有目共睹。倘若全面維修,修古復古,工程浩大,需費甚巨,籌款修祠,義不容辭。 惟兹事體大,非辟策辟力,莫克有濟,須知眾擎易舉,集腋成裘,用呼將伯之助,尚希我全球余氏宗人, 各本愛家鄉、尊祖先之熱誠,踴躍響應,大解善囊,慷慨捐輸,玉成美舉。 捐款貴乎熱心,自由樂捐,各盡其能。多多益善,少少無拘,不論多少,求其參與(誠如第二個故事的意思), 何況我們作為忠襄公後裔,百年只此一次,更應該盡子孫之力量。 他日修祠工程完成,從此座落潭江之畔的忠襄公祠,重披新裝,美侖美奐,重耀嶺南,這座被列為省級歷史保護文物,將重新發出風采光芒。 各位宗人,樂善好施,積福子孫,義行善舉,後人典範,快的解囊捐獻,莫待上帝的石子擊中你,及時行善吧! 美國余風采總堂元老 余文勁

弘揚興學育才精神的風采堂 位于開平市三埠荻海茭荻嘴河畔的風采堂,雖然經歷了九十個春秋,飽經滄桑,却風采依然,令人嘆為觀止,成為僑鄉一道亮麗的風景。 風采堂由風采堂和風采樓两個主體建築物組成,總建築面積五千多平方米。 整体的結構形式既繼承了中國古代建築的民族風格,又吸取了西洋建築的藝術特色,堂樓渾然一體,美輪美奐,獨具一格。 風采堂建築為三進十五廳堂六院,旁翼两齊為两層建築。中間三進,两邊貫以長廊,廳院之間中聯青雲直巷,巷頭築以石壁拱門。 東西两齊采用西洋建築樣式。于檐際起飛閣,跨巷而綴齊于祠,東西各有两個,繚以周垣。整座建築布局两两對稱,結構嚴謹,魂麗宏偉,形成一個既獨立又相連的 大四方形。 且有鮮明的南方庭院特色,兼有樓台亭閣,自然秀麗。後座風采樓為三層建築,樓頂采用歐洲的古堡式建築别具一格。 建築整飾藝術更是别具匠心巧奪天工。 祠内以堂、院、廊、廳、欄、杆、梁、壁到屋脊都大量運用石雕、木雕、磚雕、泥雕和鐵鑄等中國古代建築傳統工藝,博大精深、美不勝收、目不暇接。 你看那正門鼓台石壁的八仙過海浮雕,個個形神逼真,栩栩如生,仿如仙境一般,誰不喝采。 風采堂是台山、開平两市余姓宗族為紀念他們的祖先忠襄公余靖而建的。 于一九零六年即清光緒三十二年春季破土動工,歷時八年于一九一四年即民國三年建成,一九一五年春季舉行落成典禮。 明代新會鄉賢陳白沙為紀念北宋名臣余靖而書的“風采堂”鍍金大匾則掛在正祠中央。余靖石雕像豎立在風采樓三樓中廳。 北宋名臣余靖,原籍廣東曲江人,字安道,號武溪,諡曰襄,官至朝散大夫。 據傳,襄公余靖“以文學稱鄉裡”,因此,韶關有“風采樓”,後來海内外的余姓子孫均以“風采”、“武溪”命名建築物或社團組織名稱以紀念襄公。 廣州有“武溪書院”,開平三埠就有“風采堂”、“武溪路”,台山“武溪中學”。而美國有“風采堂”、 “武溪公所”,加拿大則有“余風采堂”,真可謂五洲四海一脈相承。 余姓子孫以風采堂為榮,不僅僅在于紀念襄公,更是繼承了僑鄉利用祠堂辦學的傳統, 弘揚了中華民族興學育才的精神,成為僑鄉海内外鄉親鼎力辦學的一面旗幟。風采堂建成不久, 即用作小學校址,到一九四零年改成風采中學直至如今,期間育出英才無數,成了僑鄉辦學獨具特色的奇葩。

到了上世紀八十年代,開平教育事業蓬勃發展,在海内外鄉親同 心合力下,三埠祥龍又建起了更加宏大的風采華僑中學,

新的風采堂正好與風采中學隔河相望,成雙龍騰飛之勢,分外壯觀。

每年海外鄉親均以風采堂的名義特别向這两所中學及有关的一批學校頒發獎教獎學金,風采堂以振興教育、造福鄉梓而名聲遠揚。 (司徒良) 江門日報 2006-3-1 9:09

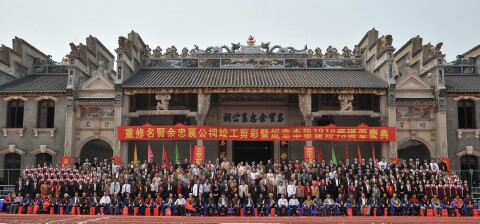

[開平之最] 最著名的古祠堂:風采堂 開平市最著名的古祠堂,莫過於風采中學的風采堂。風采堂建於 1906 年,歷時 8 年方建成。 “風采堂”之名,源於廣東曲江一座為紀念宋仁宗時功績顯赫的名臣余靖的“風采樓”。 據《宋史》記載:“仕宋仁宗為左正言,以直諫顯,與歐陽修、王素、蔡襄稱為四諫。三使契丹,兩使西夏,平南蠻, 定交址……著有武溪樂及海潮圖,說明潮汐從月之理,為我學者研究天文地理道德文章早之先河……”余靖的功業, 使他的歷代子孫引以為榮,其後便以“風采”一詞為世代相傳的堂號,奉為余氏家族的共同標誌。如今,“風采堂”的子孫已遍佈天下。 獨具一格的僑鄉建築 風采堂又名“余氏名賢忠襄公祠”,位於開平市三埠鎮。 風采堂為三進院落式佈局,總面積 5364 平方米,風采堂後面的主體建築也叫風采樓。風采堂大殿為風火式山牆硬山頂, 內部為羅馬式壁拱及仿木構斗拱結構,廳院之間連以青雲直巷,巷頭築以石壁拱門, 東西兩齋採用西洋建築風格,於簷際間起飛閣,跨巷而建。 整座建築佈局結構嚴謹,均衡對稱,瑰麗雄偉,形成一個既獨立又相連的建築群體。 祠內各處裝飾大量運用石雕、木雕、陶塑、泥塑和鐵鑄等精湛的中國傳統工藝。 後座的風采樓,高3層,樓頂為歐洲古城堡式,裝飾卻為中國傳統手法。 整座建築保留了中國古代建築民族風格, 又博取西洋建築特點,是開平僑鄉中西文化交流的產物,在僑鄉建築中獨具一格。 2002 年,開平風采堂被省政府定為省一級文物保護單位。 風采堂將添新風采 近年來,由於風雨的侵蝕,開平風采堂出現了地基下陷、天面漏雨、牆體斷裂、拱梁頂斷裂等問題,亟待修葺。 風采堂的問題牽動了余氏族人的心,開平市委、市政府對此非常重視,成立修葺余氏風采堂領導小組。 最近,香港余氏宗親會一行9人到開平實地考察風采堂內部損毀情況,並就修葺事宜進行磋商,提出修舊如舊原則, 並討論風采中學師生飯堂搬遷的具體問題和解決辦法。香港余氏五堂會、世界余氏宗親會和國內外的余氏隨之發動捐款, 目前香港余氏五堂會捐了港幣15萬元作為啟動前期維修工作。 在採訪期間,記者見到風采堂內部已打了 8 個 16 米深的地孔,以對下沉的地基進行探測, 並對有裂縫的牆體進行維修。 4 月 4 日,風采中學還請來 10 多名分別在上世紀50、60、70 年代在該校任教或者就讀的師生進行回憶, 由余姓畫家當場畫出風采堂在“文革”期間被破壞的建築、浮雕、花草等,讓開平風采堂風采更亮。 (陳若嬋)來源:江門日報 時間:2006-04-12 15:02:43 僑鄉祠堂 ·風采依舊 僑鄉建築文化多元混雜的特點不僅體現在普通民居之中,還體現在傳統聚落中族人的精神寄託——祠堂的建設中。 幾千年的宗法制度在中國人的心目中根深蒂固,不管誰在外地升官發財, 強烈的宗族意識和親密的血緣關係總是使他要“榮歸故里”、“葉落歸根”、“還鄉祭祖”,這一點在海外華人華僑中體現得極為突出。 在海外華人中,宗法的影響不完全是消極的,它已昇華為對親人的眷戀、濃濃的鄉愁以及強烈的愛國熱情。 20 世紀初,無數華僑回家鄉開設工廠、興辦學校、投資公益,促進了僑鄉社會經濟文化的全面發展。從這些事實可以看出, 許多海外華僑身在國外,心系中國,他們秉承了中國的文化傳統,一旦在海外事業有成, 就要因襲舊制,在國內或國外建立祠堂,光宗耀祖,激勵子孫。  但僑鄉的一切都有其特殊性,反映了特定的地域文化和經濟背景。 華僑在國外生活久了,主動或被動地接受了許多西方的生活方式與審美意識。他們所修建的祠堂, 不可避免地要反映出這種思想觀念的變化,於是在建築平面佈局、建築裝飾風格、 建築技術與材料的應用上,同樣也出現“中西合璧”、“多元混雜”的情況。 在五邑現存的華僑及僑眷修建的祠堂中,最著名、最典型的一座就是開平“風采堂”了。 該建築坐落於開平三埠之一的荻海鎮茭荻嘴墟,是海內外的余氏子孫為祭祀祖先——忠襄公余靖而建的一棟紀念性建築。 據史料記載,余靖(公元一零零零年~一零六四年)為宋朝名臣,廣東曲江人,字安道,號武溪,諡曰襄,官至朝散大夫。後人為紀念他, 在曲江(現韶關市屬縣)建樓,取名“風采樓”。此後,海內外的余氏後代均以“風采”、 “武溪”命名建築物或組織,以紀念其祖先,如美國有“風采堂”、“武溪公所”、“余風采堂”,廣州有“武溪書院”。 開平風采堂建於清光緒三十二年(一九零六年),主體建築分為 “風采堂” 和 “風采樓” 兩部分,總建築面積五千三百六十四平方米。 由於開平縣荻海鎮的茭荻嘴墟三面環水,風采堂主要是紀念性的建築,且“學校附焉,以伸考饗而兼寓作育之意”,所以根據地形特點,東端佈置了開闊的廣場, 用於大型集會和“學子習操遊戲”;垂直於廣場東西軸線佈置了主體建築——風采堂;再後是西洋味很濃的風采樓。  風采堂是中國的建築工匠參照西洋建築的式樣自行設計建造的,是通過民間的渠道進行的中西方建築文化交流的產物。 由於民間的建築師未經過科班的訓練,因而較少受所謂的建築“法式”約束,在融匯運用中西建築風格和手法方面,更顯得自然生動、新鮮感人。 風采堂的型製和功能與一般的傳統祠堂相同,為三座三進十五廳六院的建築(側翼兩齋為兩層建築)。 整座建築佈局勻稱、結構嚴謹、瑰麗宏偉,形成一個既獨立又相聯的大“四合院”。 其在建築造型上最大的特點,同時也是最成功的地方,是它那規則佈置的十八列封火山牆(封火山牆: 建築兩側高出屋頂的山牆,用以避開其他建築的火災蔓延至自身)。 這些封火山牆以馬頭牆為原型,吸取了當地祠堂方耳山牆的傳統,從而創造出一種別具一格的造型形式。 那一列列三級平台形式的方耳山牆,頭兩級山牆 75 度的銳角在透視效果上給人以翼角翹起、直指雲霄的感覺。 在建築裝飾藝術方面,祠堂內各個建築構件都大量運用石雕(如正門鼓台石壁的八仙過海浮雕)、 木雕、磚雕、陶塑和鐵鑄等中國傳統建築工藝,而其細部裝飾又有西洋風格建築手法摻雜其中。 例如,在處理左右兩條直通長巷的入口簷部時,採用了中西結合的方法: 頂部是西方山花處理,其上佈滿渦卷狀的裝飾雕刻; 稍下則是中國的琉璃瓦小挑簷和中國風格的山水壁畫; 再下的匾額題字又加上了西洋風格的細部裝飾,起到了向西洋風格的拱券門過渡的作用。  風采堂里中西合璧的“軒”:西式鏤花鐵柱支撐著中式琉璃瓦。 風采堂內的柱子同樣也是中西合璧的傑作,有的柱頭花飾完全仿照西方古典的希臘、羅馬柱式的做法,但柱身卻完全沒有鋒利或柔和的凹槽, 也缺乏希臘、羅馬柱式的一系列比例; 而同時,一些柱子下卻加入了中國風格的柱基。 柱子的種類多為石柱,也有少量的鐵柱,如大堂前部伸出的半個八角形的“軒”, 就是用四根雕花鐵柱支撐著綠色琉璃瓦屋頂的建築,反映著新材料、新技術的運用。 縱觀五邑的碉樓、騎樓、祠堂,這一系列的建築都具有明顯的共性,即大膽吸收外來文化, 積極與鄉土文化共生融合,形成一種新的建築文化。五邑民居大都是“沒有建築師的建築”,普通群眾不為“法式”、 “規則”所限,只要是有益的,就為我所用,缺少條條框框的約束,雖然這種做法並不一定都取得最理想的效果, 但是這一現象折射出僑鄉人民開放的心態,以及嶺南文化“求新、求變、求好”的創造性。 鬱楓(博士研究生)了解中國 香港荻海忠襄公名賢祠修葺小組出席重修工程興工典禮 三月十三日重修工程招標後,香港修祠小組余健倫、余柏齡與開平市政府修葺領導小組負責人張健文、 廣東省文物保護工程專家及技術顧問:湯國華、吳敬強及李國雄交流意見,跟進工程。

三月二十九日出席重修工程興工典禮各代表合照留念。 香港余氏宗親會 維修忠襄公祠 工在千秋嶺南祠堂,為數不少,但具有文物價值的,不是很多。據有關專家考証,嶺南最為著名的祠堂有兩家, 一是廣州陳家祠,再是開平荻海忠襄公祠,這種評價是中肯的,有見地的。  荻海忠襄公祠始建於清末,落成於民初。 祠堂擁有三進六院十五廳堂,前有茭潭二江為襟帶,後有風采樓相襯托。 其建築藝術,收古今之精妙,集中西之優長,規模宏大,氣勢雄奇,典雅壯觀,世所稀有。 但因歷時已久,經天地之變,陰陽之化,風雨侵襲,歲月消磨,祠堂已日漸殘舊,牆體塌陷,結構變形,成了危樓,這就不僅有損形象,而且危及安全。 面對這種嚴峻情況,有識之士發出呼籲: “維修忠襄祠”,這無疑是順人心,合眾意的明智倡議,因而得到內外各界的響應, 受到當局高度重視,相繼成立組織機構,策劃籌措,提出方案,目前維修前期工作密鑼緊鼓,紮實有序地運行。 我想,維修忠襄祠,涉及保存文化遺產,是件大事。當年興建忠襄祠,其意旨是為了紀念余靖的。 余公是北宋重臣,宋史立傳,名垂史冊。他具有政治、外交、軍事等方面才能,任諫官剛正敢言,持節出使契丹,揮師廣南平亂,功勛卓著,為仁宗所贊譽。 加以文采過人,有武溪集傳世。為這樣的人物建祠,有歷史價值。 當人們來到祠前,感懷古今,在緬懷名賢的風范同時,也是對自己的激勵,心靈與古人相通。 就像我們在成都參觀武候祠的時候,會受到諸葛丞相的智慧感染一樣,這就是文化傳承的魅力所在。 今天修祠,使它恢復原貌,世代長存,意義是深遠的。 再是,忠襄祠落成,就先後作過荻海小學、風采中學的校址,成為培養人材的搖籃。 六十多年來從風采中學出來的校友遍布海內外,有的已是院士、博士、教授、學者;有的步入政界; 有的是實業界的成功人士。他們曾在忠襄祠學習、生活,對忠襄祠有深厚的感情,也有回報母校的熱情。 對於修葺忠襄祠這樣的善事,他們是不會袖手旁觀,而將有所作為的。 想當年,余族先賢在清末,就以長遠眼光,決定興建忠襄祠,他們殫精竭慮、全力以赴,募集資金, 經數年努力,終於使得巍巍祠堂,赫然聳立荻海洲頭,雄踞六都鎖鈅,名聞遐邇。現在修祠同當年建祠有着同樣的歷史價值, 其工程、其耗資也同樣浩大。為了無愧於前賢,自應群策群力,動員內外,做到同心協力,眾志成城。 當務之急是要大力籌集資金。事在人為,經過努力,是能把事情辦好的。在維修竣工之日, 也就是祠堂重現昔日輝煌,飛揚今朝風采之時。為修祠出錢出力,工在千秋! 余孟符

余孟符教授小檔案: 一九三三年出生,三埠逕頭鶴灣村書法名家余蘭楚次子。

早年畢業於武漢大學法律系,曾先後在上海華東政法學院,寧夏大學、廣東民族學院、 廣東技術師范學院任教,已退休,現為風采中學廣州校友會會長。

書法名家余蘭楚是《風采月刊》創始人之一。任《僑聲月刊》總編輯。 竭誠致力增進海內外昆仲友好聯繫。 余蘭楚雖已作古。 但其風範尚留傳後人之中。

他有二子一女。 長子余孟喬、女余碧瑜(現任温哥華余風采堂的婦女組組長)。 |

| |

|

|

|

| 祠堂開幕全體相 余氏國内嘉賓 Mainland guests | 祠堂開幕全體相 余氏海外嘉賓 Oversea guests |

祠堂開幕全體相 風采校友 Fung Toy Alumni

Group

photo